Que sont les vices et que sont les vertus ? Comment affectent-ils nos vies et nos relations ? Pourquoi existent-ils ? Comment apparaissent-ils et se manifestent-ils ?

Cherchant à trouver ces réponses et à comprendre le mécanisme d’apparition de ces vices et vertus dans nos vies, nous avons pensé à préparer cet ouvrage qui est synthétique, car la complexité du sujet nécessiterait plus de temps de recherche, de consultation avec des spécialistes et plus de temps d’exposition. À cette fin, nous recherchons des fondements en philosophie, en théologie et en psychologie pour mieux comprendre ces mécanismes.

Histoire / Philosophie

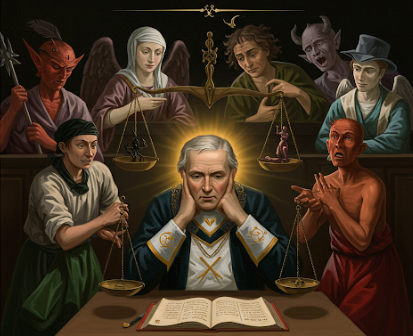

Nous sommes des êtres relationnels et nous sommes toujours en relation avec les autres. Cet acte relationnel a toujours été un sujet de préoccupation et d’étude pour les législateurs et les chercheurs, car il établit l’harmonie et l’équilibre au sein du groupe et de la société. Et nous, mes Frères , nous savons très bien que pour construire cet être social, il est nécessaire d’aplanir les aspérités que représentent nos vices et d’aspirer aux vertus, voie que nous avons choisie pour cette construction sociale.

L’étude des vertus a commencé avec Socrate , dans la Grèce antique… Pour lui, la vertu est la fin, l’objectif de l’activité humaine et s’identifie au bien qui convient à la nature humaine.

Platon , également dans la Grèce antique, a développé la doctrine de Socrate et a présenté la vertu comme le moyen d’atteindre les béatitudes. C’est lui qui a décrit les quatre vertus cardinales : la Sagesse, la Force, la Tempérance et la Justice.

Aristote , toujours dans la Grèce antique, enseignait que les vertus ne sont pas des habitudes de l’intellect, mais plutôt de la volonté. Pour lui, il n’y a pas de vertus innées, mais elles s’acquièrent toutes par la répétition des actes, ce qui génère l’habitude ( mos ou more ), donnant naissance à l’expression « vertu morale ». L’homme tourmenté par le vice perd de vue sa fin morale.

La philosophie d’Aristote est celle qui aborde le mieux la question des vices et des vertus, car il soutient que toutes les actions humaines ont des conséquences et que ces conséquences doivent être réfléchies. Selon lui, en matière d’éthique, toute action humaine tend vers une fin, qui est de faire le bien. L’homme doit se perfectionner dans ce qui le distingue de toutes les autres créatures : la raison. Pour Aristote, la vertu doit être le point de départ des actions pour faire le bien. Elle renforce la vertu morale comme étant ce qui guide notre comportement et nos relations, et est donc une vertu relationnelle.

Nous devenons justes en pratiquant des actes justes et pour pratiquer ces actes justes, Aristote nous montre le chemin de la « modération », synonyme de « prudence » et même de « sagesse », la première des quatre vertus cardinales. La modération, car chaque vertu, chaque action, chaque sentiment ou conduite que nous pratiquons, qu’ils soient déficients (manque) ou excessifs (excès) peut devenir un vice. Il y a des vices dus au manque et des vices dus à l’excès. Les sentiments et les passions tendent également vers le manque (la déficience) ou l’excès. La vertu est la modération. Entre les extrêmes, la vertu se situe dans un juste milieu.

La question posée par Aristote est : qu’est-ce que cela signifie exactement ? C’est pourquoi la prudence joue un rôle important. Il existe une relation entre certaines vertus et leurs vices résultant de carences (manque) ou d’excès. Par exemple:

| Dépendances dues à une carence | Vertus | Les addictions dues à l’excès |

| lâcheté | courage | témérité |

| insensibilité | tempérance | débauche |

| avarice | libéralité | déchets |

| modestie | respect de soi | vanité |

| éhonté | modestie | timidité |

| facile | prudence | lâcheté |

| rusticité | acuité d’esprit | moquerie |

Aristote préconisait la prudence comme la qualité que tous les chefs de famille et tous les hommes d’État devraient avoir. Pour lui, la Prudence est une qualité qui, guidée par la vérité et la raison, détermine notre conduite à l’égard des choses qui peuvent être bonnes pour l’homme.

Théologie

Saint Thomas d’Aquin, dans sa Somme théologique, réaffirme la position d’Aristote, en disant que la Prudence est une vertu spéciale, distincte des autres, régissant toutes les autres vertus. Alors que pour Aristote les quatre vertus cardinales sont le fruit de l’effort humain, les théologiens y ont ajouté trois autres vertus, dites théologales, qui ne proviennent pas de l’homme, mais lui sont accordées comme un don de Dieu. Passons rapidement en revue ces vertus, leurs significations et leurs représentations dans les arts.

Vertus cardinales

- Prudence (Sagesse) : dispose la raison à discerner le vrai bien en toutes circonstances et à choisir les bons moyens pour y parvenir. Toutes les autres vertus doivent être réglées par elle. Elle est représentée par l’image reflétée dans le miroir, symbolisant l’homme prudent qui réfléchit et médite avant d’agir. À l’époque moderne, ce terme a le sens de « prudence » ;

- Fortitude : assure la fermeté pour surmonter l’adversité et ne pas reculer, ainsi que la constance dans la recherche du bien. La « patience » est donc une vertu subordonnée à la force d’âme et consiste en la capacité constante de supporter l’adversité. Il est représenté par le Lion ;

- Tempérance : vertu qui consiste à améliorer constamment le potentiel sensible afin d’atteindre l’équilibre, de fixer des limites, de modérer l’attrait des plaisirs, d’assurer la domination de la raison sur les instincts et d’assurer l’équilibre dans l’usage des biens. Elle sert, par exemple, à contrôler la gourmandise ;

- Justice : consiste à attribuer, en équité, en considérant et en respectant le droit et la valeur qui sont dus à quelqu’un ou à quelque chose. C’est la volonté constante et ferme de donner aux autres ce qui leur est dû. Elle est représentée par une statue de Sophia, la Sagesse, les yeux bandés, représentant l’impartialité, et l’épée, symbole du pouvoir qu’elle a de l’exercer. Dans certaines représentations, il y a également une échelle, représentant l’équilibre et la considération entre les parties en litige.

Vertus théologales

- La foi : c’est le consentement de l’intellect qui croit, avec constance et clarté, en quelque chose. La foi ne se génère pas en soi-même. Soit vous l’avez, soit vous ne l’avez pas. La foi est une croyance accompagnée d’actions qui témoignent de vos convictions. Elle est représentée par la couleur blanche ;

- L’espoir : c’est l’attente, l’attente de quelque chose de supérieur et de parfait. Ce n’est pas le produit de notre volonté, mais plutôt d’une spontanéité qui se manifeste dans le cœur de ceux qui ont la foi. Elle est représentée par la couleur verte ;

- La charité : est la mère de toutes les vertus. C’est la racine de toutes les vertus, car c’est la bonté suprême envers soi-même et envers les autres. La charité dépasse notre nature, car grâce à elle l’homme avance au-delà de lui-même, au-delà de ses exigences biologiques. La charité est représentée par la couleur violette.

« Quelle est la plus méritoire de toutes les vertus ? » Demandez à Allan Kardec . Et il répond :

« C’est celle qui repose sur la charité la plus désintéressée . »

L’apôtre Paul, en décrivant l’arc-en-ciel de l’Amour, nous avertit :

« La foi, l’espérance et la charité demeurent ; mais de ces choses, la charité est la plus grande. »

De la même manière que les théologiens étudiaient les vertus, ils prenaient également soin de cataloguer les vices. Un moine médiéval, préoccupé par les tentations de l’âme humaine, a répertorié huit vices. Le pape Grégoire le Grand les a reclassés en sept, afin qu’ils puissent être le contrepoint des sept vertus, et les a appelés les « sept péchés capitaux », ainsi appelés parce qu’ils génèrent autant de vices. Ces péchés ou vices sont donc une interprétation des chrétiens du Moyen Âge faite à partir de la Bible, puisqu’ils ne font pas partie des Saintes Écritures mais plutôt de la tradition et de la doctrine chrétiennes. Cependant, dans les Proverbes, il y a un texte qui dit :

« Il y a six choses que hait l’Éternel, et sept qu’il a en horreur : les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui courent au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. »

Comme mentionné ci-dessus, ces vices ou péchés étaient les tentations qui affligeaient l’âme humaine. Nous avons tenté de les décrire et même de les cataloguer, sans toutefois comprendre leurs causes et les mécanismes qui les déclenchent. Aujourd’hui, avec les progrès de la science, de la psychologie et de la psychiatrie, ces mécanismes peuvent être mieux compris et leurs causes peuvent être traitées et surmontées. Après tout, on a écrit à propos de Freud qu’il « a jeté son scalpel dans les horreurs de l’âme » .

Psychologie

Pour certaines branches de la psychologie, ces péchés ou vices mortels servent de base et de référence à ceux qui recherchent la connaissance de soi. Pour les affronter, il est nécessaire de les connaître et de comprendre leurs mécanismes de formation.

L’envie : C’est l’une des émotions les plus primitives de l’homme, généralement niée par tout le monde. Ce mécanisme, responsable de nos ressentiments, est le mécanisme de comparaison. Il n’y aura jamais d’envie sans qu’il y ait eu d’abord une comparaison. C’est un sentiment d’infériorité, résultat de cette comparaison qui est faite avec les autres, dans un aspect spécifique, comme les biens matériels, le succès dans la vie, la beauté et plusieurs autres qualités. C’est un sentiment qui mélange colère et tristesse ; Cela peut également se manifester par un fort désir de voir l’autre souffrir. Lorsque les gens se sentent inférieurs aux autres, ils ont généralement tendance à exagérer, à se vanter et à s’exalter, comme mécanisme de défense, pour essayer d’éviter l’inconfort de ce déséquilibre en comparaison. Lorsque vous critiquez, rabaissez ou parlez mal de quelqu’un, vous vous sentez probablement inférieur à lui.

L’envie est l’incapacité de voir la lumière des autres, car en vérité nous ne nous percevons pas comme cette même lumière. L’aspect négatif de l’envie est le rejet, à un moment donné, de votre propre taille et de votre incapacité à croire que vous êtes capable de l’atteindre. Par conséquent, si une personne a de la maîtrise de soi et de la connaissance de soi, elle utilisera cette situation comme motivation et levier pour des actions transformatrices dans sa vie.

Colère : La colère est l’indignation incontrôlée de la colère, de la rage et du désir de vengeance. Ce sont des émotions destructrices tant pour ceux qui les ressentent que pour ceux qui en deviennent l’objet. Tout au long de son existence, l’homme a réussi à contrôler son agressivité grâce à la raison. L’agressivité générée par la colère démontre l’incapacité à raisonner. Cela peut être associé à des facteurs inconscients, tels qu’un traumatisme de l’enfance, un manque d’amour ou même une incapacité à aimer. Ce que conseillent les psychologues pour se défouler et soulager les crises de colère : frapper sur les matelas ou les oreillers, imaginer que l’autre personne est devant vous et lui dire tout ce que vous ressentez, entre autres. Plus vous recherchez la connaissance de vous-même, mieux vous contrôlerez vos crises de colère. Ne laissez pas les autres déterminer votre humeur, soyez votre propre patron.

Gourmandise : Elle peut être comprise comme une manière d’échapper aux problèmes, aux difficultés et aux sentiments, ainsi qu’une forme de compensation pour se protéger, par exemple, d’une sexualité excessive dans le cas de certaines femmes qui se répriment. L’anxiété peut également déclencher des envies alimentaires compulsives. En dévorant compulsivement de la nourriture, on essaie inconsciemment de détruire le problème. Un cercle vicieux peut se former : vous mangez excessivement pour échapper à ce que vous ressentez ; alors vous vous en voulez et vous vous punissez en mangeant encore plus. De nos jours, on parle beaucoup de boulimie , un trouble alimentaire caractérisé par des crises de boulimie suivies de comportements compensatoires inappropriés tels que des vomissements. Il est alors clair que ce que l’on voulait mettre à l’intérieur n’était pas la nourriture, sinon il n’y aurait pas eu besoin de s’en débarrasser. La meilleure façon d’éviter les excès que la gourmandise peut générer est de découvrir ce qui conduit la personne à cette situation et de l’affronter en sachant que ses besoins vont bien au-delà de manger, de boire, d’avoir du pouvoir : son plus grand besoin est d’avoir de l’amour pour elle-même.

Cupidité : Le mot vient du latin « avere », avoir. L’avidité est l’attachement excessif et sordide à l’argent, le manque de générosité et la mesquinerie. La cupidité génère généralement d’autres attitudes négatives : faussetés, mensonges, fraudes, toujours dans le but de tromper les autres afin de profiter davantage. Cela génère également une inhumanité dérivée d’un attachement excessif, de l’inquiétude et du souci de toujours gagner plus, c’est-à-dire qu’il détruit toute tranquillité d’esprit. C’est lié à la peur du manque, du manque. Elle apparaît généralement dès l’enfance, notamment lorsqu’il y a eu des privations, notamment alimentaires, ou si l’enfant a appris de ses parents ou des adultes que l’argent peut tout acheter ; que l’argent apporte le bonheur. L’avidité est le produit d’un besoin qui se trouve dans la « psyché », dans l’esprit humain. Elle tente de dissimuler le conflit en recherchant des biens, mais elle ne parvient jamais à satisfaire le sentiment de manque, ce qui fait que la personne ressent une insatisfaction constante. En réalité, l’avidité est le manque de contact avec notre propre monde intérieur, la recherche incessante de ce qui est extérieur, la tentative de compenser le vide que nous avons en nous-mêmes. Jung , l’un des pères de la psychiatrie, rapporte que la solution à ce problème est de trouver un sens à la vie. Ce n’est que lorsque l’homme prend conscience de son propre monde intérieur qu’il peut cesser d’être si préoccupé par le monde extérieur. Un bon sens à la vie peut être d’aider les plus démunis, à travers des gestes concrets de charité.

Luxure : La luxure représente le désir désordonné de plaisirs sexuels. Bien que cela se produise également chez les femmes, c’est davantage une caractéristique des hommes. Cherche compulsivement à satisfaire ses propres besoins sexuels, sans se soucier de la satisfaction du partenaire. Son origine pourrait se situer dans l’enfance, lorsque les parents répriment toutes les pulsions sexuelles chez l’enfant. Ces parents génèrent, par la répression, beaucoup de culpabilité et créent ainsi des adultes sexuellement réprimés ou excessivement libérés. D’un point de vue psychologique, les femmes valorisent davantage l’amour et l’intimité que le sexe, contrairement aux hommes qui valorisent davantage ce dernier, évitant ainsi l’amour et l’intimité. C’est l’une des principales sources de conflits au sein des couples. Aujourd’hui, nous vivons dans une culture de la beauté, de l’apparence, de l’esthétique et du plaisir. L’attrait sexuel entre dans nos foyers, sans notre permission, à travers les médias, devenant une norme de référence pour nos enfants…

Or, si la volonté et la raison n’obéissent qu’au plaisir, l’homme commence à rechercher uniquement ce qui lui procure du plaisir et devient accro au plaisir. Elle perd ses valeurs spirituelles et souvent aussi ses valeurs morales. La connaissance de soi et, par conséquent, la croissance émotionnelle peuvent aider à rétablir l’équilibre et à rétablir la capacité d’aimer les autres.

Paresse : C’est le manque ou l’absence de volonté ou d’aversion au travail, le retard ou la lenteur à faire quoi que ce soit. C’est un sentiment qui pousse les gens à disqualifier les problèmes et les solutions possibles. Ce n’est pas seulement physique, mais aussi mental ; paresse de penser, d’analyser et de méditer. En général, les paresseux utilisent le « cliché » : « laisse ça pour plus tard ». Ce sont des personnes qui ne savent pas gérer leur temps, qui reportent les engagements, les décisions et même les simples tâches de routine, compromettant ainsi le résultat attendu. En fait, ils cachent une insécurité exagérée quant à leur propre capacité d’agir, c’est-à-dire qu’ils manquent de confiance en eux. Ils utilisent le découragement et l’oubli comme stratégie pour échapper à la nécessité d’affronter la tâche à accomplir. C’est comme s’ils étaient immobilisés face à la vie. Ce n’est qu’avec la pression des autres et un travail de sensibilisation profond qu’ils pourront sortir de cet état de léthargie.

L’orgueil : c’est le désir déformé de grandeur. L’orgueil conduit l’homme à mépriser ses supérieurs et à désobéir aux lois. Elle est liée à l’ambition excessive, qui est la cupidité, la vaine gloire, l’hypocrisie, l’ostentation, la présomption, l’arrogance, la vanité, l’orgueil excessif, une conception exagérée de soi-même et, enfin, la soif de pouvoir. L’orgueil conduit à de nombreux conflits dans les relations personnelles, car la personne arrogante cherche à maintenir le contrôle, à critiquer, à manipuler et à dominer les autres comme une forme de pouvoir. Il a besoin de faire en sorte que l’autre se sente inférieur pour qu’il puisse se sentir supérieur. Les personnes qui souffrent d’orgueil l’utilisent généralement comme un masque pour compenser leur manque de confiance en elles, leur manque d’amour-propre, leur vide intérieur et leur sentiment d’impuissance, probablement acquis dans l’enfance lorsqu’elles ne trouvaient pas ce soutien chez les adultes avec lesquels elles vivaient. L’orgueil est très éloigné de l’humilité, caractéristique fondamentale de ceux qui ont la connaissance de soi. Malheureusement, certaines personnes ne se rendent compte de ce comportement qu’à la fin de leur vie, souvent dans un lit d’hôpital, alors que peu ou rien ne peut être fait pour reconstruire ce qu’elles ont détruit chez les autres et en elles-mêmes.

Pour les théologiens de diverses religions, l’orgueil est un péché spécifique, une forme fondamentale du péché. D’autres péchés peuvent avoir une explication biologique ou psychologique, car ils peuvent être motivés par l’instinct de survie de l’homme, et même des animaux. Il n’y a pas d’explication biologique ou instinctive à l’orgueil. Cela ne se perçoit pas dans le comportement de l’animal, par exemple. Seul l’homme développe la vanité et l’orgueil. C’est par exemple le péché d’Adam, qui avait l’ambition de vouloir devenir Dieu.

Il est nécessaire de développer la conscience que votre valeur en tant que personne est indépendante de la position que vous occupez ou des biens que vous possédez et que nous sommes des êtres humains dans un processus constant d’évolution.

On a demandé à Allan Kardec quel était le vice le plus radical et il a répondu :

« L’égoïsme. De lui viennent tous les maux. Au plus profond de tous les vices, il y a l’égoïsme. C’est là que réside le véritable fléau de la société . »

Conclusion

La Franc-Maçonnerie appelle tous les Frères à jouer le rôle glorieux de bâtisseurs sociaux. Nous sommes accueillis comme des pierres brutes, afin que, dans notre être moral, nous puissions en aplanir les aspérités et devenir des éléments utiles à la construction de cet édifice social qu’il nous appartient d’ériger. Ces arêtes, ces rugosités, sont les vices qui entravent cette coexistence relationnelle, et empêchent la construction de cette société morale. Certaines de ces aspérités sont difficiles à lisser, mais les vertus de la force et de la patience les élimineront certainement. C’est pourquoi nous nous réunissons en Loge, pour construire des temples à la Vertu et creuser des donjons pour le Vice. La franc-maçonnerie nous demande de pratiquer la vertu et de guider nos actions par les vertus. Connaissant notre condition humaine, il nous avertit de ne pas abuser de nos propres faiblesses, et encore moins de l’engouement de nos vanités, car le mal et la tentation sont partout. Mais de tous côtés, il y a aussi du bien et des hommes bienheureux de bonne volonté. Orientons donc toutes nos actions vers le bien.

De nos jours, un autre type de dépendance sournoise prend le dessus sur la société, envahit nos foyers et prend nos enfants en otage. Il s’agit de ce que l’on appelle les « addictions sociales », causées par une dépendance chimique à l’alcool, au tabac et aux drogues. La drogue est aujourd’hui l’arme qui ronge notre société. Il suffit de voir dans les médias, chaque jour, à quel point cela détruit des vies, détruit des maisons et mobilise tout un appareil policier pour tenter de le contenir.

Ces réflexions sur les vertus et les vices avaient pour objectif de nous aider à mieux comprendre nos instincts les plus primitifs, nos ombres, ce côté obscur que nous avons tous, mais qui est possible, par la conscience et la connaissance de soi, d’apporter la lumière là où il n’y avait que des ténèbres.

Après tout, mes frères

« Ce n’est pas nous qui abandonnons nos vices ; ce sont eux qui, privés de notre attrait, nous abandonnent .

Adapté de Silvio Maria de Abreu – ARLS Ouvriers de la Vérité nº 52- GLMMG